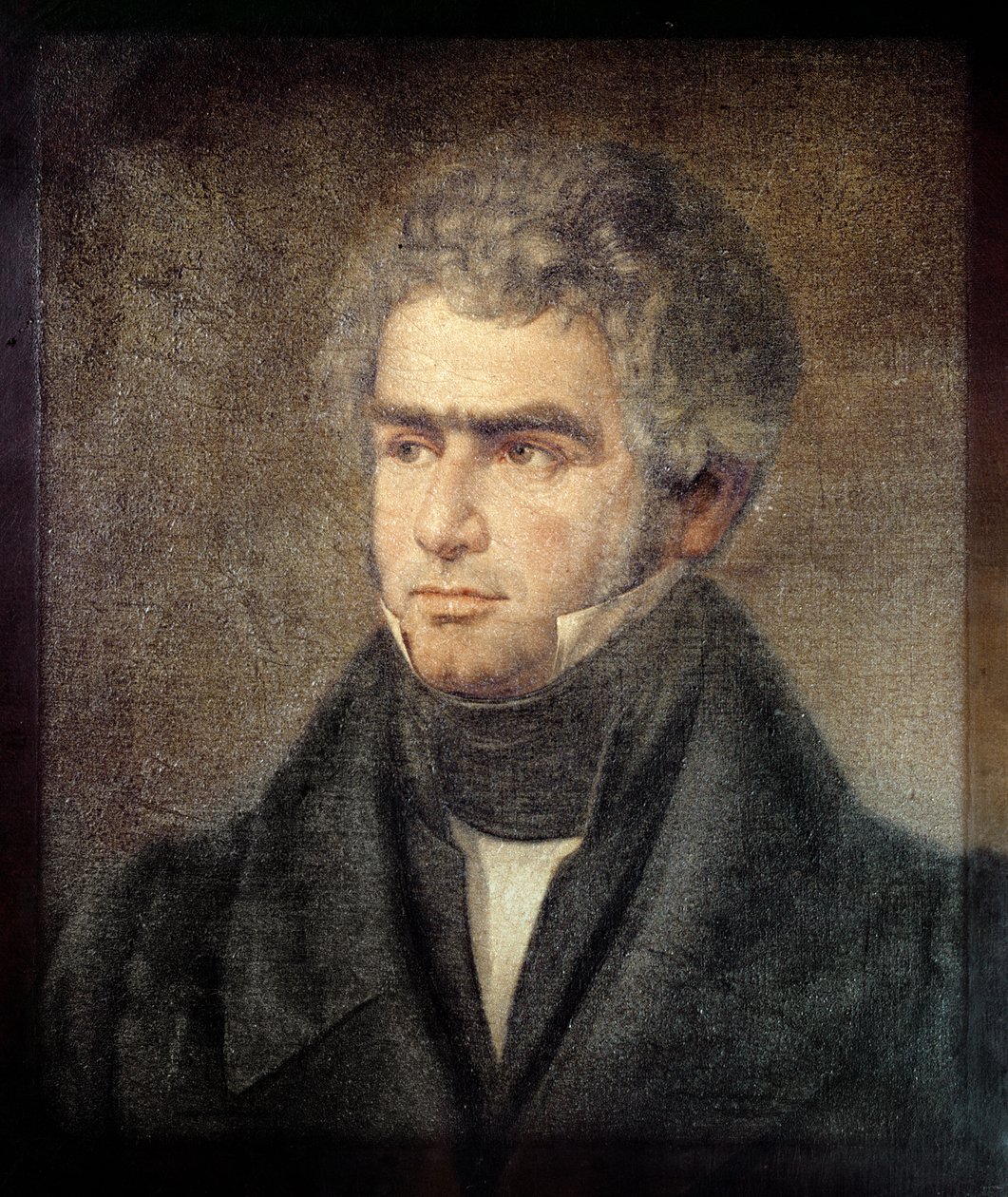

Ferdinand Ries

„Der unterschätzte Beethoven-Schüler“

Ferdinand Ries (1784-1838)

Bis in unsere Tage hält sich hartnäckig das Vorurteil, Ferdinand Ries habe im Wesentlichen seinen Klavierlehrer Ludwig van Beethoven kopiert, basierend auf dessen Aussage, Ries ahme ihn zu sehr nach. Fraglos sind in den frühen Werken, insbesondere in den Klaviersonaten Anleihen beim großen Vorbild nicht zu überhören.

Diese Anklänge werden allerdings im Laufe der Jahre geringer, da Ries zumindest in seinen zahlreichen ´ernsten` Kompositionen einen ´eigenen Stil` entwickelte, der – basierend auf einem hohen satztechnischen Anspruch mit teilweise ausgefallenen Modulationen und ungewöhnlichen formalen Wendungen – als Brücke zwischen Klassikern wie Haydn und Mozart, seinem Idol Beethoven und den frühen Romantikern verstanden werden kann.

Vor diesem Hintergrund überrascht es auf den ersten Blick, dass Ries schon zum Zeitpunkt seines relativ frühen Todes teilweise, später dann komplett in Vergessenheit geraten ist. Ein zweiter Blick auf sein Leben und Werk offenbart jedoch, dass er besonders in den Londoner Jahren in nicht unerheblichem Maß ´modische` Werke wie Fantasien, Rondos und Variationen mit reinem Unterhaltungscharakter geschrieben hat, deren Zielgruppe aus Verkaufsgründen hauptsächlich Laien waren. Dies wiederum ist angesichts seiner Position als freischaffender Künstler, der für seinen Lebensunterhalt auf Konzerte, Unterricht und den Verkauf seiner Werke angewiesen war, nur allzu verständlich, hat aber naturgemäß Auswirkungen auf die langfristige Wahrnehmung des ´breiten` Publikums. Ein weiterer Grund für die finale Geringschätzung mag in den schon von seinen Zeitgenossen bemängelten vielfach schwachen, nur selten wirklich eingängigen Melodien liegen, die sozusagen die Kehrseite der satztechnischen Solidität darstellen. Dennoch sind wesentliche Teile seiner Werke zu Unrecht vergessen, aber zumindest sind inzwischen fast alle seiner wichtigen Kompositionen auf Tonträgern erhältlich. Die dringend notwendige Wiederbelebung im Konzertsaal steht jedoch noch aus.

Ferdinand Ries wurde am 28. November 1784 in Bonn getauft. Er stammte aus einer sehr musikalischen Familie: schon sein Großvater Johann war Mitglied der kurfürstlichen Bonner Hofkapelle und sein Vater Franz Anton (geb. 1755) galt gar als Wunderkind auf der Geige und erhielt schon als Teenager eine Anstellung in diesem Orchester. Er gab dem jungen Beethoven Unterricht und stand ihm insbesondere nach dem Tod von dessen Mutter 1787 helfend zur Seite, was die enge Verbindung zur Ries-Familie und die späteren guten Beziehungen zu Ferdinand Ries erklärt, der selbst ab 1790 im Klavier- und Geigenspiel von seinem Vater unterrichtet wurde. Darüber hinaus erhielt Ferdinand eine Ausbildung am Cello durch den berühmten Virtuosen und Komponisten Bernhard Romberg. Infolge der napoleonischen Kriege wurde die kurfürstliche Kapelle 1794 aufgelöst und als Folge verlor Vater Franz Anton weine Stellung. Sohn Ferdinand blieb zunächst in Bonn – abgesehen von zwei wenig erfolgreichen kurzen Zwischenspielen in Arnsberg (1797) und München (1801) – ging dann aber, versehen mit einem Empfehlungsschreiben des Vaters an Beethoven, im Winter des Jahres 1801 nach Wien, wo er von Beethoven herzlich begrüßt und als Klavierschüler aufgenommen wurde, während die Unterweisung in Kompositionslehre Johann Georg Albrechtsberger übernahm. Ries behagte die Atmosphäre in Wien, neben dem Unterricht konnte er berühmte Komponisten dieser Tage (Haydn und Salieri z.B.) treffen und durfte im August 1804 bei seinem ersten öffentlichen Auftritt Beethovens 3. Klavierkonzert spielen. Die folgenden 8 Jahre spiegeln sehr deutlich die hochgradig unruhigen Zeiten Europas zu dieser Zeit wider: Ende 1805 wurde Ries von den französischen Behörden zur Musterung nach Koblenz beordert, jedoch für untauglich erklärt. Es folgten Stationen in seiner Heimatstadt Bonn (1806), ein deprimierend erfolgloser Aufenthalt in Paris (1807) und noch einmal Wien (ab August 1808). Er verliess die Stadt aber wieder im Juli 1809 (noch einmal drohte der Einzug zum Militär – dieses Mal dem österreichischen), ging für einige Monate zurück nach Bonn, um 1810 eine längere Konzertreise anzutreten, die ihn über Kassel, Hamburg, Kopenhagen und Stockholm schließlich nach St. Petersburg führte. Dort traf er seinen alten Cellolehrer Bernhard Romberg, die beiden unternahmen eine durch Napoleons Feldzug beeinträchtigte gemeinsame Tournee durch Russland, ehe Ries um die Jahreswende 1812/13 wieder nach Stockholm reiste. Hier wurde ihm die Ehre zuteil, in die Königliche Akademie der Musik aufgenommen zu werden, wohlweislich aber ging er von Stockholm nicht zurück nach Zentraleuropa, sondern im April 1813 nach London, wo er die nächsten 11 Jahre bleiben sollte. Gleichermaßen als Klavierlehrer, Virtuose und Komponist kam er sehr schnell zu Ansehen und großem finanziellen Erfolg, wurde zudem 1815 zum Direktor der Philharmonic Society ernannt, eine Position, die er bis 1821 ausfüllte. Bereits im Juli 1814 hatte er mit Harriet Mangeon die Tochter einer wohlhabenden Londoner Familie geheiratet, aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. 1824 zog Ries mit seiner Familie zurück auf den Kontinent, zunächst für 3 Jahre ´aufs Land` nach Bad Godesberg, siedelte aber 1827 nach Frankfurt/Main über. Abgesehen vom Niederrheinischen Musikfest, dessen ´Intendanz` Ries zwischen 1825 und 1837 siebenmal übernahm und der Leitung der Singakademie in Aachen, übte er bis zu seinem frühen Tod am 13. Januar 1838 keine feste Stellung mehr aus.

Sinfonien

Hinweis vorab: bei der Vorstellung der Sinfonien richte ich mich nach der bekannten Numerierung, obwohl die Entstehungszeiten eine andere Reihenfolge nahelegen.

Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 23

Die erste Sinfonie entstand 1809, eine erste nachweisbare Aufführung fand am 4. Oktober 1812 im Leipziger Gewandhaus statt. Sie beginnt mit einer langsamen Einleitung (Adagio), die in ein Allegro molto vivace in Sonatensatzform übergeht, wobei es geraume Zeit braucht, bis die Grundtonart konstituiert ist. Beim zweiten Satz (Marche funèbre) wird nicht ganz zu Unrecht auf Beethovens Eroica verwiesen, dabei aber gern übersehen, dass solche Märsche in der Entstehungszeit des Werks überaus populär waren. Satz 3 (Menuetto: Moderato) entspricht seiner Bezeichnung nicht wirklich: der Satz ist gestalterisch zwischen Scherzo und der ´alten` Tanzform angesiedelt, ergänzt von einem beinahe idyllischen Trio. Das Finale: Allegro kommt schon fast atemlos daher, besonders in der ins Prestissimo gesteigerten Coda.

Sinfonie Nr. 2 c-moll op. 80

Entstanden 1814 in London wurde die Sinfonie am 18. April desselben Jahres in der Philharmonic Society uraufgeführt, lag jedoch erst 1818 gedruckt vor. Die deutsche Uraufführung 1819 war ein Riesenerfolg, Opus 80 wurde im deutschsprachigen Raum zur beliebtesten Sinfonie des Verfassers, auch wenn oder gerade weil zeitgenössische Kritiker die Nähe zu Beethovens ´Eroica` – besonders im ersten Satz – freundlich monierten. Die vier Sätze lauten: Allegro ma non troppo, Andantino, Menuetto: Allegretto – Trio und Finale: Allegro ma non troppo. Satz 1 in Sonatenform besitzt fast durchweg energisch-ernsten Charakter bei immer wieder stark kontrastierenden dynamischen Leveln. Dagegen ist das Andantino fast die reine Idylle, bereits den Mendelssohn des ´Sommernachtstraums` vorausahnend. Im Menuett begegnen wir den Kontrasten des Kopfsatzes wieder, selbst im melodiös attraktiven, dabei komplett bläserorientierten Trio. Das Finale (Sonatenrondo, wobei Ries die Durchführung durch ein kurzes Fugato ersetzt) fällt durch seinen marschartigen Mittelteil auf, der bereits im Allegretto angedeutet wurde.

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 90

Bereits zu Beginn des Jahres 1815 vollendete Ries in London seine nächste Sinfonie, die am 15. Mai desselben Jahres unter großem Beifall und durchweg positiver Besprechungen uraufgeführt wurde. Die Hoffnungen auf eine schnelle Drucklegung zerschlugen sich, erst 1825 kamen die Stimmen bei Simrock in Bonn heraus. In dem viersätzigen Werk arbeitet Ries noch intensiver mit satzübergreifenden thematischen Verknüpfungen. So erweist sich die kurze langsame Einleitung des ersten Satzes in Sonatenform (Grave – Allegro – Più Allegro) im Verlauf der Sinfonie als konstituierendes Element bis hinein ins Finale. Der langsame Satz (Larghetto quasi Andante) besteht aus vier beinahe monothematisch angelegten Teilen, die den lyrischen, anmutigen Charakter des Satzes durchgängig bewahren. Das Menuett (Menuetto: Moderato – Trio 1 – Trio 2) fällt nicht so sehr durch den Einbau von zwei Trios auf, sondern eher durch deren Gestaltung: beide sind Soloinstrumenten überlassen, Trio 1 der Violine, Trio 2 der Klarinette. Auch im Finale (Allegro vivace) weicht Ries bei allem energischen Vorwärtsdrang nicht davon ab, einzelne Instrumente in kurzen Phasen solistisch hervorzuheben, was der gesamten Sinfonie, in der zudem die Oboen durch Klarinetten ersetzt sind, einen weicheren Grundcharakter verleiht.

Sinfonie Nr. 4 F-Dur op. 110

Zu Beginn des Jahres 1818 in London geschrieben und dort am 13. April uraufgeführt, fand die Premiere dieser Sinfonie nicht die komplett positive Aufnahme der Vorgängerin. Ein Rezensent fand zwar das Andante reizend, aber die Sinfonie insgesamt zu lang, ein anderer – Jahre später – monierte die immer wieder hervorgehobene Nähe zu Beethoven mit den Worten ´verräth den Meister im Schüler und im Schüler den Meister`. Die vier Sätze haben folgende Bezeichnungen: Andante – Allegro, Andantino, Scherzo: Allegro – Un poco più lento und Finale: Allegro molto – Più vivace. Die langsame Einleitung beginnt mit einer fortissimo zu spielenden, rhythmisch akzentuierten verminderten Quint in den Tutti, die sich als wegweisend für das gesamte Werk erweist. Sie bildet nicht nur die Grundlage für das folgende Sonatensatz-Allegro, sie taucht – sei es als Umkehrung, wie im Finale – immer wieder auf. Der langsame Satz fällt bei aller Eingängigkeit und seiner melodischen Schönheit besonders durch ein ungewöhnliches Cellosolo auf. Im Scherzo lässt Beethoven intensiv grüßen, hier kommen auch die von Ries zum ersten Mal eingesetzten Hörner, die schon im Kopfsatz mit kurzen Sequenzen aufgefallen waren, prominent zum Einsatz. Im Trio erhalten wieder die Celli eine spezielle, fast solistische Rolle. Im Finale übernehmen die Einleitungstakte eine permanente Überleitungsrolle, sie leiten jeden der vier Abschnitte ein. Meine Meinung: die Sinfonie ist nicht zu lang, sondern formal sehr stringent gebaut.

Sinfonie Nr. 5 d-moll op. 112

Das Werk entstand zwischen April und Oktober 1813 und wurde am 14. Februar 1814 in der London Philharmonic Society zum ersten Mal gespielt, allerdings erst 1823 im Druck vorgelegt. Der Kopfsatz (Allegro) beginnt mit drei kräftigen aufsteigenden Akkorden, dann folgt eine Generalpause, nach der ein Motiv eingeführt wird, das die gesamte Sinfonie durchziehen wird, dass andererseits unschwer als Leihgabe aus Beethoven`s 5. Sinfonie zu erkennen ist. Diesem Motiv wird ein von den Streichern angestimmtes Thema als Grundlage für einen Sonatenhauptsatz an die Seite gestellt, dessen Durchführung komplett vom ersten Motiv getragen wird. Der zweite Satz (Larghetto con moto quasi Andante) nutzt die gleichen Elemente: beim Hauptthema ist alles leiser und weniger herausgehoben, das Seitenthema wird variiert und erweitert. Auch im Scherzo: Allegro assai – Trio ist das Grundmotiv im Hauptteil prominent vertreten. Und das Finale (Allegro) stütz sich auf das bekannte Motiv, überrascht dann formal vor der Durchführung mit einer ausgedehnten Solo-Passage für die Oboe, die auch schon im zweiten Satz so Soloehren gekommen war. Etwas unerwartet lässt Ries die Sinfonie nicht in Dur, sondern in Moll ausklingen.

Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 146

Über die Entstehungszeit ist nichts bekannt, die Sinfonie wurde am 13. Juni 1822 in London im Rahmen der Konzerte der Philharmonic Society aufgeführt, ob es die erste Präsentation des Werks war, ist unklar. Die Sinfonie beginnt mit einer langsamen Einleitung (Larghetto con moto) mit einem markanten Hornruf, der in ein thematisch in der Einleitung antizipiertes Allegro überleitet. Es folgt ein Tanzsatz (Menuetto: Moderato) mit einem Hauptsatz, der Reminiszenzen an die Barock-Ära weckt, während das Trio eindeutig idyllischen Charakter besitzt. Satz 3 (Larghetto con moto) als eigenständiger Teil der Sinfonie greift diese Stimmung mit weich fließender Melodik und einfühlsamer Instrumentierung in Form eines gekürzten Sonatensatze (ohne Durchführung) eindrucksvoll auf. Dabei bildet dieses Larghetto zusätzlich einen gewaltigen Kontrast zum Finale (Allegro con brio) mit seinem fast lärmenden Beginn und der anschließenden ´Türkenmusik`, in der eine sehr ausgedehnte, zum Presto beschleunigte Coda den Sonatensatz zu einem prächtigen Abschluß bringt.

Sinfonie Nr. 7 a-moll op. 181

Vermeintlich ein Auftragswerk einer Wiener ´Gesellschaft`, wie Ries 1835 an seinen Bruder schrieb, war die Sinfonie ohne Ries Wissen im selben Jahr Teil eines Wettbewerbs – des Wiener Kompositionswettbewerbs 1835 -, bei dem ein Werk von Franz Lachner – die 5. Sinfonie c-moll op. 52 mit dem Beinamen Sinfonia passionata – prämiert wurde. Ries ging leer aus, seine Sinfonie wurde weder aufgeführt noch gedruckt (Erstdruck: 2005). Die vier Sätze (Allegro con spirito, Larghetto con moto, Scherzo: Allegro non troppo und Finale: Largo – Allegro vivace) zeigen Ries von einer weitgehend frühromantischen Seite, insbesondere im harmonisch vielfältigen, dabei feinsinnig instrumentierten langsamen Satz. Im Beginn des Scherzos finden sich Anklänge an Franz Liszt, während das Finale Anklänge von Rossini verrät. Trotz dieser verschiedenen stilistischen Einflüsse bleibt ein Hauch von Beethoven über allen vier Sätzen spürbar.

Sinfonie Nr. 8 Es-Dur WoO 30

Die Entstehungszeit dieser Sinfonie ist unklar, vermutet wird, dass sie um die Jahreswende 1815/6 komponiert und möglicherweise im März 1816 in London gespielt wurde. Sicher ist, dass eine revidierte Fassung 1825 beim Niederrheinischen Musikfest in Aachen zu hören war. Die vier eng motivisch miteinander verknüpften Sätze lauten: Adagio con moto – Allegro vivace, Andante con moto, Scherzo: Vivace und Finale: Allegro. Wie Opus 90 beginnt Ries mit einer langsamen Einleitung, die einen schwungvollen Sonatensatz eröffnet, der wirkungsvoll kontrastiert wird vom folgenden Andante, das leise an Haydn erinnert. Das Scherzo wird von einem markanten Horn-Dreiklangs-Motiv eingeleitet, das im Laufe des Satzes die Grundtonart bestätigt. Das Finale weist insofern eine Besonderheit auf als die Überleitung vom Haupt- zum Seitenthema in der Exposition durchaus eigenständigen Themencharakter besitzt, dieses Thema taucht allerdings in der Reprise nicht mehr auf.

Sonstige Orchesterwerke

Hier finden sich ausschließlich Anmerkungen zu den reinen Konzertouvertüren, Hinweise zu den orchestralen Teilen der Opern/Melodramen von Ferdinand Ries sind im Abschnitt Oper zu finden.

Ouvertüre zu Schillers Trauerspiel ´Don Carlos` op. 94

Im Entstehungsjahr 1815 (kleine Änderungen nahm Ries in den 1820er Jahren vor) war eine ausschließlich für den Konzertsaal bestimmte Programm-Ouvertüre eine völlige Neuerung, auch wenn Ries die in den 1830er Jahren von Robert Schumann und Bernhard Adolf Marx fixierte Typologie insoweit unterlief, als er nicht den Dramenablauf, sondern in Sonatensatz-Form Personen und Situationen des Dramas in Musik umsetzte. Da der Komponist dem Werk kein schriftliches Programm beifügte, sind Spekulationen Tür und Tor geöffnet, aber dass in der langsamen Einleitung der tragische Charakter des Dramas hervorgehoben wird, anschließend im Hauptthema die Titelfigur, im Seitenthema, eingeleitet von den Hörnern, der Marquis von Posa erscheint und die strahlende Dur-Coda die auch im gemeinsamen Tod unverbrüchliche Freundschaft der beiden Protagonisten feiert, scheint zumindest nachvollziehbar.

Ouvertüre ´Bardique` WoO 24

Den Titel der ebenfalls 1815 in London komponierten Ouvertüre leitete Ries aus der Nutzung des Walischen Volkslieds ´Ar Hyd y Nos` ab, in England bekannt als ´All through the night`, das zur Zeit der Komposition als Erbe keltischer Barden angesehen wurde. Diese Melodie wird in der Mitte der Ouvertüre (nach gut sieben Minuten) vollständig von den Harfen zitiert wird und taucht auch im Hauptthema als Umkehrung des Beginns auf. Die Ouvertüre in einer Sonatensatz-Form, die mehrfach von Einschüben der Harfen erweitert wird, wurde nicht zuletzt durch den Bekanntheitsgrad des Liedes ein großer Erfolg und 1815/6 einige Male in London gespielt, jedoch nicht veröffentlicht. Auch sind spätere Aufführungen nicht bekannt.

Ouvertüre zu Schillers Trauerspiel ´Die Braut von Messina op. 162

Nachdem die ´Don Carlos`-Ouvertüre 1828 mit großem Erfolg beim Niederrheinischen Musikfest aufgeführt worden war, entschloss sich Ries, zu einem weiteren Schiller-Drama eine Programm-Ouvertüre zu schreiben. Die Wahl fiel auf das Trauerspiel ´Die Braut von Messina`, die tragische Geschichte um zwei Brüder, die dieselbe Frau lieben, von der allerdings beide nicht wissen, dass sie ihre Schwester ist. Aus Eifersucht tötet ein Bruder den anderen, und bringt sich selbst um, als er den wahren Sachverhalt erfährt. Ries beginnt die Ouvertüre um diese tragischen Geschehnisse mit einer ausgedehnten langsamen Einleitung, die mehrfach von heftigen Tutti-Akkorden akzentuiert wird, zugleich aber eine liebliche Melodie einführt, die im folgenden Sonatensatz als Seitenthema auftaucht. Die Tragik der Handlung setzt Ries neben den Tutti-Sequenzen durch klare melodische Gegensätze und deutliche dynamische Gegensätze um.

Ouverture dramatique ´L`Apparition` WoO 61

Diese Ouvertüre komponierte Ries 1836 in Paris, sie wurde im März 1837 in London zum ersten Mal gespielt, kam allerdings nicht besonders gut an. Es gibt keine programmatischen Erläuterungen von Ries, es steht dem Hörer also frei, sich sein eigenes Bild von der ´Erscheinung` zu machen. Auch dieses Stück steht in der Sonatensatzform, eingeleitet mit einem ´geisterhaft` einsetzenden langsamen Teil, aus dem sich die Themen allmählich entwickeln und endend mit einer strahlenden Coda, die – wie manches andere Teilstück des Werks – sehr an Beethoven erinnert.

Große Festouvertüre und Siegesmarsch op. 172

Für das von ihm geleitete Rheinische Musikfest 1832 in Köln verfasste Ries diese zweiteilige Ouvertüre. Sie beginnt mit einer ausgedehnten langsamen Einleitung, die in einen verkürzten Sonatensatz mündet, dessen Seitenthema bereits das spätere Marschmotiv andeutet und damit dem innerhalb der Reprise einsetzenden Marsch auch formal in den musikalischen Ablauf einbezieht. Der Marsch besitzt die übliche dreiteilige Form, übernimmt aber zugleich Abschluss der Reprise und Coda im Sonatensatz. Das Werk musste bei der Uraufführung wiederholt werden und erfuhr auch bei späteren Präsentationen große Begeisterung (u.a. in Paris), wurde aber später nur noch sporadisch aufgeführt.

Vorbemerkung: Ries hat seine Kompositionen für Soloinstrument und Orchester ´durchnumeriert`, damit trägt das frühe Violinkonzert die Nr. 1, die folgenden acht Klavierkonzerte die Nummern 2-9, ohne Nummer blieb das Konzert für zwei Hörner.

Violinkonzert Nr. 1 e-moll op. 24

Das Konzert entstand 1810, in einer für Ries nicht eben einfachen Zeit: 1807 in Paris ´gescheitert`, die beiden nächsten Jahre in Wien ebenfalls wenig erfolgreich, kehrte er 1809 nach Bonn zurück, ehe er Ende 1810 eine längere Konzertreise antrat, die ihn 1813 nach London führte. In die Bonner Zwischenzeit fällt die Komposition des Violinkonzerts, das Ries jedoch kurz nach Fertigstellung noch einmal umarbeitete, eine Aufführung in Bonn im Dezember 1810 ist überliefert, ob Erst- oder Zweitversion ist nicht bekannt. Das Werk hat drei Sätze: Allegro non troppo, Andante quasi Larghetto und Rondo (Allegro). Formal hält es sich an die Konventionen (Sonatensatz, dreiteiliger langsamer Satz und Rondo mit Coda) wie sie von Rode oder Spohr zu Beginn des 19. Jahrhunderts etabliert waren, dennoch überrascht Ries auch hier mit einigen ungewöhnlichen harmonischen Wendungen und rhythmischen Finessen, von seiner durchgängigen melodischen Eloquenz abgesehen.

Klavierkonzerte

Vorbemerkung: bei den Klavierkonzerten haben Nummerierung und Entstehungszeit so gut wie nichts mehr miteinander zu tun. Der vermutliche Grund dafür: Ries hat diese Werke zunächst ausschließlich für den eigenen Gebrauch vorgesehen und sie möglicherweise zurückgehalten, damit sie dem Publikum nicht von ´Konkurrenz-Pianisten` vorgestellt werden konnten. Ich halte mich bei der Besprechung der einzelnen Konzerte an die Nummerierung.

Klavierkonzert Nr. 2 Es-Dur op. 42

Das dreisätzige Konzert (Allegro con brio, Larghetto und (attacca) Rondo: Allegro non troppo (Russian Air) entstand 1811 in St. Petersburg und wurde ein Jahr später in Leipzig veröffentlicht. Es beginnt mit zwei Tutti-Schlägen und einer ausführlichen Orchestereinleitung, in der sich ein marschartiges Thema als konstitutives Element des Sonatensatzes herausschält. Der Klavierpart ist durchweg virtuos mit einigen kadenzierenden Passagen gestaltet. Es folgt ein verspieltes, sehr zart instrumentiertes Larghetto, das unmittelbar in das Schlussrondo übergeht, in dem ein betont rhythmisches Motiv mit der bereits in der Satzbezeichnung genannten ´Russian Air` das Geschehen bestimmt.

Klavierkonzert Nr. 3 cis-moll op. 55

Vermutlich hat Ries 1812 in St. Petersburg mit der Komposition begonnen und das Werk 1813 in Schweden fertiggestellt. Veröffentlicht wurde es 1815 in Bonn mit einer Widmung an Muzio Clementi. Die drei Sätze sind überschrieben mit Allegro maestoso, Larghetto und Rondo: Allegretto. Während die Orchestereinleitung des ersten Satzes durchaus an Beethoven denken lässt, trägt die Virtuosität des Klavierparts voll und ganz Ries` eigene Handschrift. Schon fast magische – und für Ries ungewöhnlich zarte – Momente sind zu hören bei Übernahme des Seitenthemas durch das Klavier, besonders im von einem Hornruf eingeleiteten Mittelteil. Dreimal lässt Ries diese Passage erklingen, jeweils zu unterschiedlicher Orchesterbegleitung. Im folgenden Larghetto erklingt ein sanftes Thema, das mit seinen vielfältigen virtuosen Verzierungen Chopin zu antizipieren scheint. Das Rondo-Finale leidet bei allem rhythmischen Schwung und den allerdings erwartbaren virtuosen Anforderungen unter den eher farblosen Themen.

Klavierkonzert Nr. 4 c-moll op. 115

Entstanden ist dieses Werk 1809 während des Zwischenaufenthalts in Bonn vor der Europa-Tournee, die bis nach St. Peterburg führte und 1813 in London endete, wurde aber erst 1823 veröffentlicht und es gilt als sicher, dass Ries die Komposition häufig gespielt und nicht zuletzt deshalb erst spät hat drucken lassen. Das Werk hat drei Sätze mit den Bezeichnungen Allegro, Molto Adagio und Rondo: Allegretto. Der Eröffnungssatz beginnt vergleichsweise ruhig im Orchester, im weiteren Verlauf aber übernimmt das Klavier die Führungsrolle in der Entwicklung des Sonatensatzes, leidenschaftlich, virtuos und ungemein prägnant in der Ausformung der Motive. Der Satz endet wie er begonnen hat: leise und ruhig. Ganz in diesem Sinne halten Klavier und Orchester im langsamen Satz innige Zwiesprache, die attacca ins Schluss-Rondo mündet, in dem Ries seine formale ´Eigenständigkeit` durch den Einschub eines vom Klavier eingeleiteten Adagioteils zeigt, ehe der Satz im virtuos-flotten Allegro endet.

Klavierkonzert Nr. 5 D-Dur op. 120

Diese Komposition, die den Beinamen ´Concerto Pastoral` trägt, begann Ries wahrscheinlich (darauf lässt die Widmung des Erstdrucks 1823 an ´His Royal Highness Oscar, Hereditary Prince of Sweden` schliessen) 1813 während des Aufenthalts in Stockholm, vollendete sie aber wohl erst 1815 in London. Von Beginn an lässt Ries durch den intensiven Einsatz der Hörner keinen Zweifel an der Bedeutung des Untertitels, der sich auch in der ruhigen Anlage – selbst in den virtuosen Klavierpassagen – des Kopfsatzes (Allegro) widerspiegelt. Auffallend am folgenden idyllischen Andantino ist der anfängliche Verzicht auf die Violinen im Orchester, aber Ries setzt noch eine zusätzliche pastorale Duftmarke, indem er den Satz mit einem ausgedehnten Solo-Hornruf in das abschliessende Rondo: Allegro gleiten lässt. Dieser Satz, thematisch eingeleitet vom Klavier, ist wiederum erfüllt von Hornpassagen, plötzlich aber wird der formale Ablauf unterbrochen von einer neuen, melancholisch anmutenden Melodie im Klavier, die nach einer kadenzartigen Passage zurückführt in die Rondoform.

Klavierkonzert Nr. 6 C-Dur op. 123

Das mit der Nr. 6 versehene Konzert schrieb Ries im Jahr 1806 in Bonn nach seiner Rückkehr aus Wien, es wurde allerdings erst im Jahr 1824 veröffentlicht. Wenig überraschend finden sich in den drei Sätzen (Allegro con spirito, Larghetto quasi andante und Introduzione: Adagio maestoso, Rondo: Allegro vivace) deutliche Anklänge an Beethoven (das 1. Klavierkonzert op. 15, aber auch das Ries wohlbekannte c-moll-Konzert). Jedoch fehlen in diesem Werk keineswegs die für Ries typischen Besonderheiten, die von der klassischen Norm abweichenden eigenen Ideen, so der Beginn des langsamen Satzes, der nur von den Bläsern angestimmt wird oder die Klavierkadenz am Anfang des dritten Satzes, die als Hauptteil der Introduzione fungiert und ein frisches, energisches Rondo einleitet.

Klavierkonzert Nr. 7 a-moll op. 132

Das sogenannte ´Abschiedskonzert` entstand 1823 oder – spätestens – 1824 in London, kurz bevor Ries die englische Hauptstadt Richtung Rheinland verliess. Ausnahmsweise beginnt der Kopfsatz mit einer langsamen Einleitung (Grave), aber sehr zügig setzt der Sonatensatz (Allegro con moto) im Orchester ein, das Klavier tritt hinzu mit einem neuen, wenig kontrastierenden Thema. Durchführung und Reprise werden verbunden durch eine ausgedehnte, kadenzartige Solopassage für das Klavier, in die Ries eine zarte Melodie einfliessen lässt. Im folgenden Larghetto con moto verarbeitet Ries ein einfaches, liebliches Thema im Wechselspiel zwischen Klavier und Orchester zu einem kurzen Forteausbruch, ehe der Satz an seinen leisen Ursprung zurückkehrt. Das abschliessende Rondo: Allegro Ist bestimmt von spritzigen, farbigen Themen, die dem Solisten ausreichend Gelegenheit geben, seine virtuosen Fähigkeiten zu beweisen.

Klavierkonzert Nr. 8 As-Dur op. 151

´Gruß an den Rhein` lautet der Untertitel dieses Konzerts, geschrieben 1826 in Bad Godesberg, und mit Phantasie und gutem Willen mag der Hörer in den ruhigen Anfangstakten des Kopfsatzes (Allegro con moto – Sonatenform) die sanfte Bewegung des Rheins erkennen. Das Klavier setzt kadenzartig ein – dafür entfällt das Solo zum Ende des Satzes – fügt sich aber bald in die elegant-kantablen thematischen Prozesse ein, die von zahlreichen Modulationen begleitet werden, besonders auffällig zu Beginn der Durchführung. Streicher leiten das Larghetto con moto ein, das Klavier führt die zarte Melodie in Nocturne-Regionen eines Field, in denen Hörnerklänge das finale romantische Zeichen setzen. Das Rondo: Allegro molto beginnt mit einem kraftvollen Tutti des Orchesters, gefolgt von einer Klavierkadenz, ehe das frisch-fröhliche Ritornell einsetzt. Drei Refrains ergänzen den Ablauf, wobei Nr. 3 eine verkürzte Fassung des ersten Refrains ist.

Klavierkonzert Nr. 9 g-moll op. 177

Das neunte Konzert begann Ries im Jahr 1831, er vollendete es um die Jahreswende 1832/3 in Frankfurt. Satz 1 (Allegro) setzt mit einem Klopfmotiv ein, aus dem sich das Hauptthema organisch entwickelt. In den Violinen erscheint nach kraftvollen Orchestereinwürfen das Seitenthema, wird übernommen von den Hörnern und erweist sich als Variation des Hauptthemas. Auffällig am Aufbau des Satzes ist der fast völlige Verzicht auf die Beteiligung des Klaviers an der thematischen Entwicklung, abgesehen von einer kurzen Passage in der Durchführung, in der der Solist ein weiteres lyrisch geprägtes Thema vorstellt. Ähnlich wie im As-Dur-Konzert folgt ein Nocturne-artiges Larghetto con moto, das im Mittelteil von harschen Orchesterklängen unterbrochen wird und dem Solisten wie im ersten Satz reichlich Gelegenheit zu virtuoser Entfaltung gibt. Naturgemäß gilt das auch für den Schlußsatz (Rondo: Allegro), in dem sich der Solist allerdings auch in allen Teilen thematisch betätigen darf. Besonders auffallend in diesem Satz sind die bei Ries allerdings nicht seltenen, hier aber sehr zahlreichen Tonartwechsel.

Weitere Werke für Soloinstrument(e) und Orchester

Variationen über schwedische Nationallieder für Klavier und Orchester op. 52

Eine Komposition aus dem Jahr 1813, entstanden in Stockholm im Zusammenhang mit der Aufnahme in die dortige Königliche Akademie. Das Stück verarbeitet und variiert nach einer langsamen Einleitung drei traditionelle schwedische Melodien unterschiedlichen Charakters. Daraus entsteht eine fein anzuhörende Mischung aus virtuosem Anspruch für den Solisten und einem geschickt eingesetzten Orchester, sowohl in der Begleitung, fast noch aber in den Tutti-Überleitungen zwischen den einzelnen Teilen. Der Gesamtwirkung abträglich ist leider die geringe Signifikanz der drei Grundmelodien.

Grosse Variationen über ´Rule Brittania` für Klavier und Orchester op. 110

Die Variationen, geschrieben 1817, veröffentlicht 1824, sind genau genommen zweiteilig: nach einer langsamen Einleitung entwickelt Ries aus der wohlbekannten Titelmelodie vier Variationen, um anschließend – verbunden mit einem nicht zu überhörenden Tempowechsel ins Larghetto – fast so etwas wie eine Durchführung mit Coda zu präsentieren.

Introduktion und brillante Variationen für Klavier und Orchester op. 170

Vermutlich während des Englandaufenthaltes entstanden (dafür spricht die Verwendung des ´Volkslieds ´Soldier Soldier Will (Won`t) You Marry Me`). Der Aufbau dieser späten Komposition ähnelt insoweit op. 110, als am Anfang eine langsame Einleitung steht, gefolgt von vier Variationen, die in eine – allerdings wesentlich einfacher gestaltete – von einer kurzen Fanfare angekündigten Sonatenform münden. Im Gegensatz zu der vermutlich dem simpleren Grundthema geschuldeten vereinfachten formalen Gestaltung bleibt der Solopart sehr virtuos und anspruchsvoll.

Introduktion und Rondo brillant für Klavier und Orchester op. 144

Ein Stück aus dem Jahr 1825, das in der Anlage dem bei op. 52 gefundenen Weg (langsame Einleitung, Variations- oder Rondo-Verarbeitung gefolgt von einem angedeuteten Sonatenteil) entspricht. Schon in der Einleitung erklingt das Rondothema im Klavier, um dann später in anderem Tempo und leicht variiert als Ritornell zu fungieren. Dieses Motiv der Einleitung wiederholt Ries verkürzt im dritten Teil der Komposition zur formalen Abrundung des Ganzen.

Introduktion und Rondo brillant für Klavier und Orchester WoO 54

1835 entstanden, jedoch zu Lebzeiten des Komponisten nicht veröffentlicht, lässt diese Komposition keinerlei nachlassende Schaffenskraft erkennen. Eine von Paukenwirbeln durchzogene ausgedehnte langsame Einleitung geht über in ein fröhliches, vom Klavier vorgetragenes Ritornell, dem Ries ein zumeist dem Orchester zugeordnetes, marschartiges Couplet gegenüberstellt. In beiden Sektionen kommt es zu häufigen Wechseln der Tonart, des Taktes und nicht zuletzt zu Tempovariationen. Schade, dass es im Konzertsaal nicht zu hören ist.

Introduktion und Polonaise für Klavier und Orchester op. 174

Der Schlusspunkt aus dem Jahr 1833, verfasst von Ries während eines Aufenthaltes in Rom, der Schlusspunkt seiner Arbeiten für Soloinstrument und Orchester. Formal ist das Stück einfach gehalten: auf die langsame Einleitung (mit auffälligen Hornpassagen) folgt nach einem kadenzartigen Übergang die Polonaise, bezeichnet als Rondo Polacca mit einem springlebendigen Thema, das dem Solisten allerlei Modulationen und virtuose Kapriolen in die Finger zaubert.

Konzert für 2 Hörner und Orchester Es-Dur WoO 19

Dieses Konzert, 1811 in Kassel geschrieben, ist ein Gelegenheitswerk, das Ries für zwei Mitglieder der dortigen Hofkapelle, den Brüdern Johann Michael and Johann Gottfried Schuncke, verfasste. Es wurde im Februar 1811 uraufgeführt. Es hat die üblichen drei Sätze, wobei Satz 1 ohne Bezeichnung bleibt, es folgen ein Andante und zum Abschluß ein Rondo: Allegro. Obwohl das Stück bei der ersten Aufführung gut aufgenommen wurde, hat Ries es nie veröffentlicht, vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil es hohe Anforderungen an gleich zwei Solisten stellt, was eine erfolgreiche Vermarktung sehr erschwert hätte. Dabei ist das Konzert insbesondere harmonisch sehr ideenreich und reizvoll wie auf der Aufnahme der Kölner Akademie aus dem Jahr 2007 mit den Solisten Teunis van der Zwart und Erwin Wieringa unter der Leitung von Alexander Willens gut nachzuhören ist.

Klaviertrios

Ries hat insgesamt 5 Klaviertrios geschrieben, davon 3 für die Originalbesetzung mit Klavier, Violine und Cello (op. 2, op. 143 und WoO 86) Zwei weitere Trios sind im Original anstelle der Violine mit Klarinette (op. 28) und mit Flöte (op. 63) besetzt.

Klaviertrio Es-Dur op. 2

Bevor Ries 1807 sein erstes ´eigenes` Klaviertrio verfasste, hatte er Bearbeitungen von Mozarts Streichquintett KV 515, Beethovens Streichtrio op. 9 sowie dessen Streichquartette op. 18 für die Besetzung des Klaviertrios geschrieben. Sein Opus 2 betitelt Ries als ´Grand Trio concertant`, was sich besonders im Schwierigkeitsgrad des Klavierparts niederschlägt. Das dreisätzige Werk beginnt mit einem Novum, einer langsamen Einleitung (Adagio con moto), in der die Streicher den wichtigeren Part haben, aber mit Beginn des Allegros in Sonatenform übernimmt das Klavier die Führung im Haupt- und Seitenthema, was sich bis hinein in die schwungvolle Coda fortsetzt, ohne dass die beiden Streicher vernachlässigt würden. Der langsame Satz (Andante un poco Allegretto) besteht aus vier Teilen ABAB, in denen die Blöcke variationsartig in Dur und Moll gegenübergestellt werden. Der Schlußsatz (Rondeau: Allegro) wird wiederum wesentlich vom Klavier getragen, das jedes Thema einführt – gleichgültig ob Couplet (4) oder Ritornell (3), die sich in der Faktur und Tempo allerdings nur wenig unterscheiden.

Klaviertrio g-moll op. 28

Wie bereits gesagt, ersetzt Ries in diesem 1810 entstandenen Werk die übliche Violine mit einer Klarinette, wobei die zeitliche Nähe zur Klarinettensonate op. 29 (näheres dort) den Gedanken nahelegt, dass Ries sich in diesen Tagen intensiv mit den Möglichkeiten der Klarinette beschäftigt hat. Schon im Kopfsatz (Allegro) des auf vier Sätze angelegten Stücks zeigt sich neben der Erweiterung um ein Scherzo eine gegenüber Opus 2 veränderte Vorgehensweise: das Primat des Klaviers ist aufgehoben, deutlich hörbar gestalten die drei Instrumente den Sonatensatz vollkommen gleichberechtigt. Das folgende Scherzo (Allegro vivace) lebt im Hauptteil von seinem springlebendigen Rhythmus, der auch in Ansätzen im Trio hörbar ist. Das Adagio wird solistisch vom Klavier eröffnet, das Thema vom Cello übernommen, die Klarinette hingegen spielt in diesem Satz kaum eine Rolle. Am Ende scheint es fast, als sei das Adagio die Einleitung für das Finale (Rondo: Allegro ma non troppo), in dem die drei Instrumente noch einmal absolut ebenbürtig auftreten. Interessant das Couplet Nr. 3 (von insgesamt 4) mit seinem durchführungsartigen Charakter.

Klaviertrio Es-Dur op. 63

In diesem 1815 in Bath entstandenen Stück übernimmt die Flöte den Violin-Part, nach Angaben auf dem Autograph ist es ´not considered difficult`, womit auch die mit kaum mehr als achtminütige Dauer der drei Sätze (Allegro, Andantino und Rondo: Allegro) einhergeht. Der hauptsächlich vom Klavier bestimmte Kopfsatz steht in Sonatenform, der langsame Satz wendet die übliche ABA-Form an und geht schließlich attacca in den Schlußsatz über, bei dem im 2. Couplet ein kurzes Fugato auffällt.

Klaviertrio c-moll op. 143

Wahrscheinlich entstand Opus 143 im Jahr 1826 in Bad Godesberg und gehört mit WoO 86 (s.u.), das allerdings erst weitere 10 Jahre später entstand, zu den letzten Werken für Klavier mit Begleitung weiterer Instrumente. Das Stück besteht aus drei Sätzen: Allegro con brio, Adagio con espressione und Prestissimo. Satz 1 in Sonatenform lebt vom starken Kontrast zwischen dem stürmischen ersten Thema und dem lyrisch fließenden Seitenthema. Schon hier – wie auch in den folgenden Teilen – wird deutlich, dass Ries mit einer durchgängig eher schlichten Faktur alle drei Instrumente zu ihrem Recht kommen lässt und das Primat des Klaviers aus früheren Werken aufgehoben ist. Das mit 66 Takten relativ kurze Adagio ist dreiteilig, thematisch lässt es an eine Opernarie denken. Es geht attacca ins Prestissimo des dritten Satzes über, das sich nicht als das erwartbare Rondo herausstellt, sondern als Sonatenform, die noch dazu von einem ähnlichen thematischen Kontrast lebt wie der Kopfsatz.

Klaviertrio f-moll WoO 86

Als Entstehungsjahr wird 1835 angenommen für dieses als einziges viersätzige Trio mit folgenden Bezeichnungen: Allegro energico, Adagio, Polacca: Moderato und Finale: Allegro molto. Neben der Satzerweiterung deutet auch die Bezeichnung ´Grand Trio` auf den satz- und spieltechnisch höheren Anspruch dieses Trios im Vergleich zu Opus 143 hin, was für alle vier Instrumente gilt. Der Kopfsatz (Sonatenform) bedient sich diverser unterschiedlich geprägter Motive, die aber eher aneinandergereiht als verdichtet und verarbeitet werden. Das Adagio lebt von einem sanglichen Thema, eingeführt vom Cello, fortgeführt vom Klavier, das zweimal von kontrastierenden Abschnitten ergänzt wird. Die Sätze 3 und 4 haben eher volkstümlichen Charakter, besonders die Polacca, die, unterlegt mit typischen Polonaisen-Rhythmen, nach Art eines Menuetts mit Trio angelegt ist. Der letzte Satz ist als Rondo konzipiert, wobei Ries auch hier eher einer blockhaften Gestaltung folgt. Überraschend der Schluss: kein grandios gesteigertes Ende, sondern ein leiser, sentimental-verklärender Abschied.

Trio für 2 Klaviere und Harfe B-Dur op. 95

Dieses Trio mit der außergewöhnlichen Besetzung entstand 1817 als Auftragswerk für den in Dublin ansässigen Verleger und Musikpädagogen Johann Bernhard Logier. Die drei Sätze (Andante maestoso – Allegro con brio, Larghetto und Rondo: Allegro) haben konzert-virtuosen Charakter ohne übermäßige Schwierigkeiten, die sich allenfalls durch den geforderten schnellen Wechsel der Spieler untereinander ergeben.

Klavierquartette

Klavierquartett f-moll op. 13

Das erste von 3 Klavierquartetten, entstanden 1808 in Paris, beginnt mit einer langsamen Einleitung, die mit drei lauten Akkordschlägen im Unisono eröffnet wird (im Aufbau angelehnt an Beethovens c-moll-Klaviersonate op. 13). Das folgende Allegro steht in Sonatenform mit einer ausgedehnten, zudem im Tempo beschleunigten Coda. Satz 2 (Allegretto) wird vom Klavier virtuos eröffnet, aber schon sehr bald erhalten die Streicher ihren gerechten Anteil am musikalischen Geschehen, der dreiteiligen Form ABA mit Coda. Das Finale (Rondo: Allegretto moderato) ist insofern ein untypisches Rondo, als Ries im 2. Couplet eine ausgedehnte vierstimmige Fuge erklingen lässt. Wie schon im 2. Satz schließt sich auch hier eine Coda an, die den Satz virtuos im prestissimo beschließt.

Klavierquartett Es-Dur op. 17

Nur ein Jahr nach op. 13 entstand das Es-Dur-Quartett, das schon mit seiner Ausdehnung (besonders im Kopfsatz), den thematischen Verflechtungen und nicht zuletzt seiner melodischen Fülle eine deutliche Entwicklung zeigt. Auch hier bleibt Ries die Dreisätzigkeit beibehalten: Allegro, Adagio mesto und Rondeau: Allegretto moderato lauten die Bezeichnungen. Satz 1 folgt einer sehr differenzierten, zugleich durchsichtigen Sonatenform mit einer kurzen Coda. Der langsame Satz hat den Charakter eines Trauermarsches in schlichter ABA-Form, in der zunächst die Streicher die tragende Melodierolle spielen, im Mittelteil jedoch übernimmt das Piano diese Aufgabe. Das Finale könnte mit seinem fröhlichen und springlebendigen Charakter kaum gegensätzlicher zum Mittelsatz konzipiert sein. Nur das Mittel-Couplet verliert sich in ein von synkopierten Rhythmen charakterisiertes Mollthema. Kaum zu glauben, dass dieses Werk (aber auch das op. 13) nicht im Konzert zu hören ist.

Klavierquartett e-moll op. 129

Das dritte und letzte Quartett, vermutlich entstanden zwischen 1820 und 1823. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern ist es viersätzig gestaltet, beginnend mit einem von einer kurzen langsamen Introduktion eingeleiteten Allegro in Sonatenform, die Haupt- und Seitenthema sehr deutlich kontrastierend in einen stürmischen und einen lyrisch-melancholischen Teil aufteilt, dabei aber alle vier Instrumente gleichermaßen bedenkend und sich auch formal beeindruckend organisch verströmend. Das folgende Andante ist geprägt durch ein schlichtes Thema, das zu Beginn von Cello und Klavier vorgetragen wird. Es entwickelt sich daraus eine sehr harmonische Konversation aller vier Instrumente, die sich formal nicht wirklich fassen lässt. Das Scherzo (Allegro vivace) führt einen fröhlichen Tanz auf, unterbrochen von einem überraschend schwermütigen Trio. Das Finale (Presto) steht wieder in Sonatenform und folgt mit seinem kontrastreichen Aufbau dem Kopfsatz bis hin zur kraftvoll gesteigerten Coda.

Alle drei Klavierquartett sollten sehr schnell ihren Weg zurück in die Konzertprogramme finden.

Klavierquintett, -sextette, -septett und -oktett

Klavierquintett h-moll op. 74

Das Quintett op. 74 für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass entstand 1815. Nicht nur mit seiner dreisätzigen Anlage (Grave – Allegro con brio, Larghetto und Rondo: Allegro) weist es eindeutig konzertante Züge auf, auch der fast durchgehende Fokus auf den Klavierpart lässt diesen Schluß zu. Satz 1 beginnt mit einer kadenzartigen Passage des Klaviers, die nach leisen ´Zwischenrufen` der Streicher in einen Sonatensatz mündet, der in der Durchführung mit der Einführung eines neuen lyrisch geprägten Themas überrascht, das in die Reprise überleitet. Der kurze Satz 2 (55 Takte) wird vom Cello mit einem eingängig-kantablen Thema eröffnet, das vom Klavier übernommen wird (ergänzt von zahlreichen virtuosen Verzierungen). Der Mittelteil der dreiteiligen Anlage wird den Streichern überlassen, am Schluß (A`) übernimmt wieder das Klavier und führt den Satz attacca ins Rondofinale. Auch in diesen Satz fügt Ries neben Ritornell und Couplet eine unerwartete Passage ein: nach dem zweiten Couplet wechselt die Taktart von 2/4 in 6/8, das Tempo zu Andantino und die Streicher spielen ihre Begleitung ´pizzicato`, was deutlich Erinnerung an ein Ständchen hervorruft, genauer an Pedrillos Romanze ´Im Morgenland gefangen war` aus Mozarts ´Entführung`, ein Stück, das in London durchaus bekannt war.

Klaviersextett C-Dur WoO 76

Ein Jugendwerk, wahrscheinlich vor 1800 entstanden, viersätzig mit folgenden Bezeichnungen: Grave – Allegro (Sonatensatz), Adagio cantabile (verkürzte Sonatenform), Menuetto und Rondeau: Allegro (Sonatenrondo). Abgesehen vom letzten Satz, in dem das Klavier eindeutig die Führungsrolle übernimmt, erhalten die Streicher (2 Violinen, 2 Bratschen, Cello und Kontrabass) mit Ausnahme des tiefsten Instruments einen angemessenen Anteil am Satzgeschehen.

Klaviersextett g-moll op. 142

Auch wenn es eine höhere Opuszahl trägt, ist das g-moll-Sextett vor Opus 100 entstanden, genau 1814, wurde allerdings erst 12 Jahre später gedruckt. Es ist dreisätzig und ungewöhnlich besetzt mit Klarinette, Fagott, Horn, Kontrabass, Harfe und Klavier. Satz 1 (Allegro non troppo) beginnt nach zwei kräftigen Tuttiakkorden mit einem lyrischen Thema im Klavier, ergänzt von einem eher rhythmisch geprägten Seitenthema. Aus diesem Gegensatz entwickelt sich ein virtuoses Spiel besonders für Klavier und Harfe von fast durchweg elegischer Stimmung. Das folgende Adagio con moto wirkt in seiner wiederum stark von Klavier und Harfe geprägten Thematik wie ein Sonatensatz ohne Reprise, der schließlich harmonisch den Schlußsatz (Rondo: Allegretto) vorbereitet. Ganz im Gegensatz zum ersten Satz kennzeichnet das Finale eine weitgehend lebhaft-heitere Stimmung, die insbesondere Klavier und Harfe zu virtuoser Entfaltung verhilft. Formal weicht Ries am Ende vom Rondo-Schema ab, indem er das letzte Ritornell durch eine Coda (Piu Allegro) ersetzt.

Klaviersextett C-Dur op. 100

Geschrieben und uraufgeführt 1817, greift Ries in diesem von ihm selbst als ´eine der gefälligsten und brillantesten Sachen` bezeichneten Werk wieder ausschließlich auf Streichinstrumente zurück (2 Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabass). Auch wenn der erste Satz (Allegro con brio) eindeutig als Sonatenform angelegt ist, weicht Ries harmonisch durch weitgehende Verschleierung der Tonartenverhältnisse erheblich von den Konventionen ab. Zudem lässt die hochvirtuose Gestaltung des Klavierparts, die im Zentrum des Satzes kadenzartig-improvisatorisch ausgeweitet wird, den Eindruck eines Klavierkonzerts entstehen. Satz 2 (Andante/Irish Air – Andante) erweist sich nach einer kurzen getragenen Übergangs-Einleitung als Variationssatz über das Lied The Last Rose of Summer, das offenkundig so beliebt war, das es in zahlreichen Werken (u.a. von Moscheles, Mendelssohn und auch Reger) als Grundlage erscheint. Opernfreunde kennen es als Arie ´Letzte Rose` aus Flotows ´Martha. Drei Variationen folgen auf das Thema: die erste vom Klavier bestimmt, die zweite nach Moll gewendet im Zusammenspiel aller Instrumente, die dritte ´piu vivace` kehrt im rascheren Zeitmass zur heiteren Stimmung des Lieds zurück. Satz 3 (Adagio – Allegro) lässt nach einem kurzen Adagio in Rondoform alle Instrumente in einen flotten, fröhlichen Final-Dialog treten. Opus 100 gehört zu den erfolgreichsten Kompositionen von Ferdinand Ries der Londoner Zeit, belegt durch zahlreiche Wiederholungen im Rahmen der Konzerte der ´Philharmonic Society`.

Klavierseptett Es-Dur op. 25

Diese Komposition entstand 1808 in Paris, man kann sie durchaus als Experiment bezeichnen, denn bis dahin war eine solche Zusammenstellung von Klavier, Klarinette, zwei Hörnern, Violine, Violoncello und Kontrabass absolutes Neuland. Nach und neben Ries haben nur wenige Komponisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieses Neuland betreten, beschränkt ohne hin auf solche, die als reisende Klaviervirtuosen bekannt waren (z.B. Kalkbrenner, Moscheles, Hummel oder Fesca). Das Es-Dur-Septett besteht aus vier Sätzen: Adagio molto – Allegro molto con brio, Marcia funebre, Scherzo: Allegro vivace und Rondo: Allegro. Die 16 Takte lange langsame Einleitung leitet einen Sonatensatz ein, der zwar Allegro beginnt, aber mit einem fast lyrisch-sanglichen Thema einsetzt, aus deren Struktur sich der gesamte Satz herleitet. Der folgende Trauermarsch ist häufig zurecht mit Beethovens zweitem Satz aus der ´Eroica` in Verbindung gebracht worden, allerdings waren Märsche in Paris zur Entstehungszeit der Komposition ebenfalls durchaus beliebt. Es bleibt aber eine gewisse thematische Reminiszenz an Beethoven bestehen, ungewöhnlich ist die ausgedehnte Coda, die fast ein Viertel des Satzes einnimmt. Das Scherzo wird bestimmt vom Kontrast des eröffnenden Hornmotivs und schnellen Klavierläufen, die sich auch im Trio wiederfinden. Auch das Finale wird analog zum Kopfsatz mit einem sanglichen Thema im Klavier eröffnet, das seine führende Rolle im Ritornell behält, während in den weitgehend im Moll stehenden Couplets größere instrumentale Ausgewogenheit herrscht. Eine Verbindung zum Scherzo stellt Ries durch die Wiederholung einer Modifizierung des Hornmotivs vor Ende des Satzes her.

Klavieroktett As-Dur op. 128

Eine Komposition für die außergewöhnliche, musikhistorisch folgenlose Besetzung Klavier, Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass aus dem Jahr 1816, die noch im selben Jahr in der Philharmonic Society uraufgeführt wurde. Obwohl Ries das Stück für sehr gelungen hielt, wurde es erst 1831 gedruckt, was auch mit seiner hybriden Form als ´Kammer-Klavierkonzert` (Hagels) zu tun haben kann. Die drei Sätze lauten Allegro, Andantino und Rondo: Allegretto und schon die grandiose Einleitungs-Kadenz, bei der Beethoven mit seiner Eröffnung des 5. Klavierkonzerts Pate gestanden hat, lässt den Konzertcharakter deutlich werden. Es folgt ein Sonatensatz mit einem wenig prägnanten Haupt- und einem kantablen Seitenthema, das hauptsächlich Bläsern und Streichern übertragen wird. Satz 2 weist eine ABA-Form auf, deren erster und Schlußteil von einer sanglichen Melodie im Klavier bestimmt wird, während der Mittelteil, eingeleitet durch ein Hornmotiv, eher verspielt klingt. Die Wiederholung des ersten Teils wird vom Fagott eröffnet wie Ries in diesem Satz Bläsern und Streichern grösseren Raum gewährt. Marschartige Rhythmen leiten das Ritornell des dritten Satzes ein, ergänzt von einem polonaise-artigen Motiv. Die Couplets bilden dazu einen fast wehmütigen Kontrast, der allerdings in der fröhlichen Coda (piu vivace) weggefegt wird.

Werke für Klavier mit einem Soloinstrument

Violinsonaten

Violinsonaten machen den wesentlichen Teil der Werke für Klavier und Soloinstrument aus, es sind incl. der Übungs-Stücke und der ad libitum oder alternativ besetzten 30 Werke, für den direkten Konzertgebrauch bleiben 18 Kompositionen, auf die sich die folgenden Ausführungen beschränken, die der bei Ries bekanntermaßen von den Opuszahlen abweichenden Entstehungs-Chronologie folgen.

Die Reihe beginnt mit zwei frühen, unveröffentlichten Werken Violinsonate As-Dur WoO 5 (wahrscheinlich 1800, möglich auch 1803) und Violinsonate Es-Dur WoO 7 (1804), zwei Jugendwerke, die wohl eher für die private Nutzung der Ries-Familie als für öffentliche Auftritte gedacht waren. Es folgt eine Trias mit den Werken

Violinsonate C-Dur op. 16 Nr. 1, B-Dur op. 16 Nr. 2, und D-Dur op. 16 Nr. 3 (1806)

Die drei Sonaten folgen (wie auch fast alle weiteren) der klassischen Form in drei Sätzen mit einem Sonatensatz als Eröffnung, einem dreiteiligen langsamen Satz und zumeist einem Finale in Rondoform. Die Sätze lauten: Nr. 1: Allegro, Andantino, Rondo: Allegro, Nr. 2: Allegro, Larghetto, Polonaise: Allegretto, Nr. 3: Allegro brillante, Adagio, Allegro ma non troppo. In diesem Dreierpack fällt Nr. 2 zum einen besonders dadurch auf, dass ein unüberhörbarer Bezug zu Beethoven existiert in Form eines neuen Themas in der Durchführung des Kopfsatzes, das sich des hinlänglich bekannten Mottos des Beginns der 5. Sinfonie bedient. Darüber hinaus überrascht Ries hier mit einer Schlußsatz-Polonaise in dreiteiliger Form, so etwas wie eine Vorwegnahme der großen Popularität dieser Tanzform im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Violinsonate F-Dur op. 8 Nr. 1, c-moll op. 8 Nr. 2 (1807)

Später geschrieben, aber früher veröffentlicht als die Sonaten op. 16, unterscheidet sich op. 8 formal kaum von den Vorgängern, wenn man von der Viersätzigkeit in Nr. 1 absieht. Die Sätze lauten: Allegro ma non troppo, Allegretto vivace, Larghetto und Allegretto quasi allegro. Zumindest der Kopfsatz steht in enger Nachbarschaft zu Beethovens ´Frühlingssonate`, aber auch die weiteren Sätze sind von ähnlich lyrisch-frischem Charakter, abgesehen vom Larghetto, das jedoch weniger als eigenständiger Satz als vielmehr als Einleitung zum abschließenden Rondo fungiert. Dieser Satz überrascht im zweiten Couplet mit einer dreistimmigen Fuge.

Die c-moll-Sonate (dreisätzig: Allegro con spirito, Adagio cantabile und Allegro scherzando) beginnt mit einem prägnanten, fast militärisch angehauchten Thema, erweist sich aber im weiteren Verlauf des Satzes und im gesamten Ablauf eher als lyrisches Stück, insbesondere im eingängig-heiteren langsamen Satz, dem ein flottes, leichtes Rondo folgt.

Violinsonate B-Dur op. 10 (1807/08)

Die einzige der ´echten` Violinsonaten in lediglich zwei Sätzen: Allegro ma non troppo und Rondo: Pastorale Allegretto.

Violinsonaten c-moll op. 3 Nr. 1, A-Dur op. 3 Nr. 2 (1808)

Beide Sonaten stehen in der üblichen dreisätzigen Form, Nr. 1 mit den Sätzen: Allegro molto, Adagio und Rondo: Allegretto, Nr. 2: Allegro molto Andante con moto und Allegro commodo Die frühe Opuszahl ist insofern verwirrend, als die beiden Stücke erst 1815/6 in London veröffentlicht wurden.

Violinsonate D-Dur op. 83 (1808)

War bei op. 3 die frühe Nummerierung verwirrend, so ist es bei der D-Dur-Sonate genau das Gegenteil: obwohl 1808 geschrieben, erschien sie erst 10 Jahre später in London. Die drei Sätze (Allegro con brio, Andantino con moto und Rondo: Allegro vivace sind thematisch und formal in klassischer Weise aufgebaut (Sonatensatz, ABA-Form und Rondo), lediglich das Ende des langsamen Satzes erstaunt mit einem beinahe fragenden Abschluß auf der Dominante.

Violinsonate Es-Dur op. 18 (1810)

Bei ihrem Ersterscheinen in Paris 1810 erhielt die Sonate den Beinamen ´Grand Sonate`, eine mit einiger Berechtigung vergebene Bezeichnung nicht nur wegen ihrer Länge von fast 30 Minuten. Die drei klassischen Sätze (Allegro, Andantino und Rondeau: Allegretto moderato) bieten eine auch für Ries außergewöhnliche rhythmische und harmonische Vielfalt, denen, besonders im langsamen Satz, eher schlichte Themen zugrunde liegen, die im steten Wechsel beider Instrumente zugleich kunstvoll und eingängig variiert und verarbeitet werden. Einziges Manko: die durchgehend biedermeierlich anmutende Stimmung, der an manchen Stellen ein bisschen Spannung gutgetan hätte.

Violinsonate f-moll op. 19 (1810)

Fast scheint es, als habe Ries dieser ebenfalls als ´Grand Sonata` bezeichneten Komposition genau die in op. 18 vermisste Spannung geben wollen. Nach einer kurzen ´Largo espressivo` Einleitung folgt ein Allegro agitato, das durchweg von einer fiebrigen Begleitstimme im Klavier bestimmt wird, in die die Violine immer wieder ähnlich unruhig einfällt. Das anschließende dreiteilige Andante setzt einen sehr schönen Ruhepunkt mit einer Reminiszenz an die 5. Sinfonie Beethovens. Das schlicht mit Allegro überschriebene Finale in Rondoform nimmt die Stimmung des Kopfsatzes auf, wenngleich zunächst eher spielerisch als dramatisch. Nach einer lyrischen Episode folgt dann aber ein turbulenter, fast wilder Mollteil, der am Ende noch einmal abgemildert wiederholt wird, ehe das Stück leise versinkt.

Violinsonate e-moll op. 38 Nr. 1 (1811)

Alle 3 Werke des op. 38 entstanden in Kopenhagen während der ausgedehnten Europareise von Ferdinand Ries zwischen 1809 und 1813. Der Kopfsatz (Allegro) der e-moll-Sonate steht in Sonatenform mit dem erwartbaren Kontrast der beiden Themen zwischen erregt und lyrisch. Der langsame Satz (Larghetto quasi andante) beginnt mit einer einfachen, eingängigen Melodie, die im Mittelteil von einem neuen Thema abgelöst wird und sich in einen Kanon zwischen Violine und Klavier entwickelt. Das Finale (Allegretto ma non troppo) hat die fast unvermeidbare Rondoform, die das Stück mit einem latent vorhandenen melancholischen Unterton beendet.

Violinsonate a-moll op. 38 Nr. 2 (1811)

Auch die Nr. 2 besteht aus drei Sätzen: Allegro molto, Andante con variazioni und Presto. Nach einer Sonatensatz-Eröffnung mit Beethoven-Anklängen bei der bekannten Kontrastwirkung eines kraftvollen und lyrischen Themas weicht Ries insofern von seinem bisherigen Vorgehen ab, als er den langsamen Satz als Variationssatz anlegt: ein schlichtes Thema wird dreimal variiert, zunächst fröhlich klavierdominiert, dann ein flottes Violinsolo mit Klavier-Einsprengseln und zum Abschluß eine Moll-Variante, die im piano verklingt. Der Schlußsatz, getrieben von einer Ostinato-Figur des Klaviers, lässt der Violine viel Raum zur klanglichen Entfaltung in einer Sonaten-Rondoform.

Violinsonate g-moll op. 38 Nr. 3 (1811)

Auch in der g-moll-Sonate folgt Ries im Kopfsatz (Allegro con spirito) dem bewährten Schema eines mit kontrastierenden Themen aufgebauten Sonatensatzes. Das folgende Adagio gehört zu Ries` schönsten Einfällen: ein schlichtes Thema wird von der Violine eingeführt, vom Klavier fortgeführt und mündet in eine ausgedehnte Violinkantilene unterlegt von Staccato-Figuren des Klaviers. Das feurig-spielerische Finale (Allegro) endet unter Verwendung von vier Generalpausen innerhalb der letzten 30 Sekunden des Satzes mit dem Austausch von Motiv-Fragmenten zwischen den beiden Instrumenten.

Nach der im Jahr 1811 in St. Petersburg entstandenen Violinsonate Es-Dur op. 69 folgte mit der

Violinsonate cis-moll op. 71 (1812)

die letzte der ´regulären` Sonaten, komponiert ebenfalls in St. Petersburg. Auch hier hält Ries sich strikt an das klassische dreisätzige Schema. Die Sätze lauten: Allegro con brio, Adagio und Allegro agitato. Für mich ist diese Sonate der Höhepunkt im umfangreichen Violinsonaten-Schaffen von Ferdinand Ries, selten hat er ein so ´kunstreiches, gehaltvolles, geniales Werk, das sich durch neue, schöne, meisterhaft ausgeführte Gedanken auszeichnet` geschaffen (so ein zeitgenössischer Kritiker im Jahr 1816). Schon im Kopfsatz (Sonatenform) überzeugt die kompositorische Substanz in ihrem Wechsel zwischen dem hintergründig-fragenden ersten und dem sehr schön zwischen Klavier und Violine verteilten lyrischen zweiten Thema und auch der kurze, langsame Satz (ABA) besticht mit seinem schon fast sakralen Melos. Im Schlusssatz wird die formale Anlage (Sonatenform) beinahe durch die fortdauernde, beinahe fieberhaft wirkende Triolen-Rhythmik überdeckt; der Satz verklingt – wie der Kopfsatz – im ppp.

Cellosonaten

Ferdinand Ries hinterließ vier ´reine` Cellosonaten, beginnend mit dem Jugendwerk

Cellosonate c-moll WoO 2

Entstanden 1799 in Bonn wurde diese Sonate zu Ries` Lebzeiten nicht veröffentlicht, obwohl das Stück mehr ist als eine kleine Talentprobe. Die drei Sätze (Grave – Allegro, Adagio, Finale: Prestissimo) zeugen von melodischem Einfallsreichtum (der ergänzt wird von einer ´leitmotivischen` rhythmischen Figur, die in allen drei Sätzen auftaucht), insbesondere im dritten Satz von dramatischem Gespür und überraschen mit so mancher harmonischen Finesse.

Cellosonate C-Dur op. 20 und A-Dur op. 21

Beide Sonaten geschrieben 1807/8 kurz vor Ende des Paris-Aufenthalts, sind dem Cellisten und Komponisten Bernhard Romberg gewidmet, mit dem Ries die Werke 1811 in Moskau aufführte.

Opus 20 besteht aus den klassischen drei Sätzen (Allegro con brio, Adagio und Polonaise: Allegretto moderato), wobei der streng gefasste Kopfsatz in Sonatenform steht, das kurze, ernste Adagio weniger als eigenständiger Satz, sondern mehr als Einleitung zum dritten Satz, einer fröhlichen Polonaise fungiert.

Abgesehen von der Tatsache, dass op. 21 vier Sätze aufweist (Allegro, Andantino quasi Allegretto, Menuetto: Allegretto und Rondo: Allegro ma non troppo) fällt trotz einiger unruhiger Passagen zunächst die wesentlich einprägsamere und grundsätzlich lyrische Melodik des ersten Satzes (Sonatenform) auf. Das dreiteilige Andantino greift diese freundliche Stimmung mit seiner warmen Kantabilität auf und im Menuett – erinnert in den Hauptteilen eher an ein Scherzo – bleibt die positive Stimmung bei gesteigerten Tempi erhalten. Im letzten Satz lässt Ries die beiden Instrumente von der Leine und gibt ihnen viel Raum und Gelegenheit, den Perpetuum mobile-Charakter des Rondosonatensatzes – immer wieder seltsam von Fermaten konterkariert – gemeinsam zu einem prächtigen Abschluss zu bringen.

Cellosonate g-moll op. 125

Die vierte und letzte Cellosonate, entstanden in London 1823, besteht wieder aus drei Sätzen, ist aber zugleich fraglos die bedeutendste Arbeit für diese beiden Instrumente. Opus 125 beginnt mit einer ausgedehnten langsamen Einleitung mit der Bezeichnung Grave, ehe das Allegro einsetzt. Formal handelt es sich um einen Sonatensatz, Ries jedoch weicht von der üblichen Form ab, als er in der Durchführung das Grave-Thema der Einleitung aufgreift und zwischen Klavier und Cello aussingen lässt. Es folgt ein eher knapp gehaltenes meditatives Larghetto con moto, das mit seinem zweiteiligen Bau zunächst dem Klavier, bei der Wiederholung dem Cello die Hauptrolle überlässt, das Ganze bei einer harmonischen Vielfältigkeit, die über die Frühromantik hinausweist. Den Abschluss bildet ein Rondo: Allegretto mit einer tänzerisch-ungarischen Tönung. Beide Instrumente bekommen ausreichend Gelegenheit zu glänzen bis hin zur ausgelassenen Coda, der aber im zweiten Couplet ein ausgedehntes lyrisches Zwischenspiel vorangestellt ist, so als wollte Ries uns an die Grave-Einleitung erinnern.

Sonstige Werke für Cello und Klavier

Neben den Sonaten schrieb Ries zwei weitere Werke für die Besetzung Cello und Klavier: 1812 entstanden Drei russische Lieder mit Variationen op. 72 und 1823 die Introduktion und russischer Tanz Es-Dur op. 113, Nr. 1. Beide Stücke sind harmonisch differenziert ausgearbeitet und stellen dabei stark auf die virtuosen Fähigkeiten der Protagonisten ab.

Weitere Sonaten für Einzelinstrumente und Klavier

Was bereits bei den Cellosonaten evident wurde (op. 125 z.B. wird explizit auch für Violine ausgewiesen), verfestigt sich bei den verbleibenden Kompositionen für andere Instrumente. Die nach Opuszahlen geordneten Alternativangebote beginnen bei der

Klarinettensonate g-moll op. 29

die, alternativ auch für Violine veröffentlicht, zu den frühesten Werken gehört, die überhaupt für Klarinette und Klavier geschrieben wurden und stellt insofern eine Art Meilenstein für die Entwicklung der Klarinettensonate dar. Die Sonate entstand 1809 und besteht aus drei Sätzen: Adagio – Allegro, Adagio con moto und Adagio – Allegro non troppo – Prestissimo. Für die unmittelbare Akzeptanz des Stücks spricht die Tatsache, dass es nach 1812, dem Jahr der Erstveröffentlichung häufig nachgedruckt wurde. Anklänge an Beethoven sind kaum zu überhören, aber Ries gelingt eine für die Möglichkeiten der beiden Instrumente sehr ausgewogene Komposition mit einigen harmonischen Finessen und der Besonderheit eines mit allerlei Temporückungen gestalteten Schlusssatzes.

Hornsonate F-Dur op. 34

1811 in Kassel für die Hornvirtuosen Michael und Gottfried Schunke geschrieben, existiert auch eine Alternativfassung für Violoncello. Das Stück hat drei Sätze (Larghetto – Allegro molto, Andante und Rondo: Allegro), wobei Satz 1 nach einer kurzen langsamen Einleitung einen ausgedehnten, klar strukturierten Sonatensatz präsentiert, gefolgt von einem Moll-Andante, das attacca ins Finale übergeht. Das Hauptthema des Rondos erinnert stark an einen 30er Jahre Schlager, der möglicherweise in ähnlicher Form bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt war. In der Chronologie folgen die für Flöte oder Violine gesetzte Flötensonate G-Dur op. 48 mit drei Sätzen und den Bezeichnungen Allegro vivace, Andantino quasi Allegretto und Adagio – Allegro molto vivace aus dem Jahr 1814 und die fünf Jahre später entstandene reine Flötensonate G-Dur op. 87 mit den einfachen Sätzen Allegro, Larghetto und Allegretto. Beide Werke gehören zum Typus der ´begleiteten` Klaviersonate, die auf den Markt für talentierte Amateure zielten.

Flöten- oder Klarinettensonate Es-Dur op. 169

Der Untertitel dieses alternativ für Flöte oder Klarinette komponierten Stücks lautet ´Sonate sentimentale`, es entstand 1814 (erschienen ist es jedoch erst 1834) in Bad Godesberg während der Hochzeitsreise nach der Hochzeit mit Harriet Mangeon und die drei Sätze (Allegro moderato, Adagio con moto und Rondo: Allegro) spiegeln fast in jedem Takt das ungetrübte Glück des frisch verheirateten Paares bis hin zu einer zärtlich-liebevollen Zwiesprache der beiden Instrumente im langsamen Satz.

Streichtrios

Streichtrio Es-Dur WoO 70 Nr. 1/e-moll WoO 70 Nr. 2

Das Entstehungsjahr der beiden Trios ist unklar, vermutet wird die Zeit zwischen 1801 und 1805. Beide Werke sind viersätzig gebaut, Nr. 70/1 Allegro moderato, Menuetto: Allegro, Adagio cantabile und Finale: Allegro, Nr. 70/2: Allegro, Menuetto – Trio, Andante piu Allegretto und Finale: Vivace. Ähnlich wie in den frühen Streichquartetten ist Ries hörbar auf der Suche nach einer eigenständigen Sprache, benutzt dabei neben konventioneller Entwicklung von Motiven wie simpler Fortspinnung oder Imitation auch gewagte Modulationen, greift aber immer wieder auf die großen Vorbilder Haydn und Mozart zurück.

Streichquartette

Hinweis vorab: bei der Beschreibung der Quartette halte ich mich an die Entstehungszeit der einzelnen Werke, dadurch entstehen bei den Opus bzw WoO Bezeichnungen Sprünge und Verschiebungen.

Einschließlich dreier noch nicht bei Hill verzeichneten Stücke hat Ries nicht weniger als 29 Quartette für die klassische Besetzung geschrieben – verteilt über die gesamte Dauer seiner aktiven Schaffenszeit. Davon wurden zu seinen Lebzeiten allerdings nur 11 veröffentlicht.

Von den 29 fallen allein 12 Arbeiten in die Jahre zwischen 1798 und 1800: im Einzelnen handelt es sich um folgende Quartette:

As-Dur WoO 1 Nr. 1, A-Dur WoO 1 Nr. 2, d-moll WoO 1 Nr. 3

C-Dur Hill deest Nr. 1, c-moll Hill deest Nr. 2, G-Dur Hill deest Nr. 3

d-moll WoO 71

e-moll WoO 72

A-Dur WoO 73a, c-moll WoO 73b, G-Dur WoO 73c

Es-Dur WoO 74

Fast ausnahmslos haben alle diese Jugendwerke vier Sätze in der üblichen Reihung (Sonatensatz, langsamer Satz, Menuett mit Trio, rasches Finale). Lediglich im Quartett A-Dur WoO 1 Nr. 2 fehlt der langsame Satz und in Quartetten c-moll Hill deest Nr. 2 und e-moll WoO 72 sind die Mittelsätze vertauscht. Schewe spricht von einer ´geringeren Bedeutung dieser frühen Werke` (S. 15), für Leibrandt lassen die frühen kammermusikalischen Kompositionen ´insgesamt das Bild eines noch jungen und lernenden Komponisten durchscheinen, der sich an den Konventionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts orientiert und dabei an die Tonsprache insbesondere seiner Vorbilder Haydn und Mozart anknüpft.` (S. 145). Einen deutlichen Entwicklungsschritt aber kann man bei den beiden während des Wiener Aufenthalts entstandenen Quartetten konstatieren, obwohl auch diese Stücke zu Ries` Lebzeiten unveröffentlicht blieben. Da ist zunächst das

Streichquartett F-Dur WoO 6

Entstanden 1803 in Wien sind die 4 Sätze bezeichnet mit Allegro, Adagio con moto, Menuetto: Allegretto und Finale: Allegro molto. Schon hier zeigen sich deutliche Fortschritte gegenüber den Frühwerken mit einem stringenteren formalen Aufbau und der möglichst gleichwertigen Beteiligung aller vier Instrumente am musikalischen Geschehen, eine Entwicklung, die sich im

Streichquartett Es-Dur WoO 10

fortsetzt. Dieses Werk entstand 1805 in Wien, die Sätze lauten: Allegro molto moderato, Menuetto: Allegro, Adagio cantabile und Rondeau: Allegro moderato. Mit dem Vertauschen der Mittelsätze entspricht Ries zwar dem Vorbild Haydns, nach einem im Tempo gemäßigten Kopfsatz das Menuett an die zweite Stelle zu setzen und es sind weiterhin auch Bezüge zu Mozart (KV 590) vorhanden, insgesamt aber ist ein Bemühen hörbar, sich von den gültigen Konventionen zu lösen, was vermutlich auch mit dem Einfluss Beethovens zu tun hatte.

Streichquartett fis-moll op. 70 Nr. 3

Dieses Quartett entstand 1809 in Wien und gehört zu einer Trias, die Ries 1816 als erste Beiträge zum Thema Streichquartett veröffentlichte. Die Sätze lauten: Allegro ma non troppo, Adagio molto cantabile, Menuetto: Allegro ma non troppo und Finale: Allegro. Der erste Satz – mit 157 Takten relativ kurz geraten – wartet insofern mit einer Besonderheit auf, als er das Kopfthema des Sonatensatzes als Fugato setzt, was dem Satz eine ´problematische Formkonstellation` (Schewe S. 63) verleiht. Der langsame Satz ist dreiteilig angelegt, dabei wenig sanglich trotz der Bezeichnung cantabile. Das Menuett (in der Grundtonart) weist keine Überraschungen auf, das Finale ist wie der erste Satz in Sonatenform gesetzt und erinnert formal in gewisser Weise an diesen, auch wenn das Fugato durch ein ´einfacheres` Motto ersetzt ist.

Streichquartett F-Dur op. 70 Nr. 1

1812 in St. Petersburg geschrieben, fällt zunächst auf, dass das Hauptthema des Kopfsatzes (Allegro) leise Erinnerungen an Beethovens ´Frühlingssonate op. 24 weckt. Im zweiten Satz (Air russe: Andante) wird der Hörer noch einmal an Beethoven erinnert: diesmal an das Finale des op. 59 Nr. 1 mit seinem angedeuteten russischen Tonfall. Ansonsten aber ist das Stück von einigen überraschenden, eigenständigen Einfällen geprägt: so z.B. der ´schnellen` Einleitung im Kopfsatz, die zudem mit erstaunlichen Harmonien aufwartet, von denen dem Hörer im Verlauf des Satzes noch eine Reihe weiterer ähnlicher Momente präsentiert wird. Satz 2 auf ein russisches Volkslied ist als Variationssatz (5 Variationen und Coda) angelegt, bei denen das Thema in seiner Originalgestalt erhalten bleibt, während die Begleitfiguren variiert werden. Auf das Menuett (Allegro) folgt ein Finale (Allegro) in Rondofom. Es ist im Vergleich zum Kopfsatz schlichter konzipiert, der Aufbau ist durch das eingängige Couplet-Thema sehr leicht zu verfolgen.

Streichquartett G-Dur op. 70 Nr. 2

Ebenfalls entstanden 1812 in St. Petersburg ist op. 70/2 formal der ´Klassiker` der drei Werke, auch wenn Ries ausnahmsweise das Menuett durch ein Scherzo ersetzt. Die Sätze lauten: Allegro, Andante, Scherzo: Allegro vivace und Finale: Allegro molto. Die Sonatenform des Kopfsatzes hat etwas fast Lehrbuchhaftes mit ihren motivischen Verquickungen von beiden Themen und den Überleitungen, ist dabei aber von einer reizvollen, ansteckenden Fröhlichkeit. Das Andante mit seinem schlichten Thema ist dreiteilig angelegt mit einem angedeuteten Variationsteil im letzten Abschnitt. Im Scherzo wird das Tempo und die teilweise sprunghafte Dynamik von Teil 1 und 3 effektvoll kontrastiert durch ein zartes Trio. Das Finale – ebenfalls in Sonatenform – besitzt ein extrem schnelles Tempo, steht dabei dem Kopfsatz trotz des leichteren Tonfalls absolut gleichgewichtig gegenüber und lässt die erste Geige teilweise dominant und brillant hervortreten.

Streichquartett B-Dur op. 126 Nr. 1

Dieses Quartett entstand bereits 1812 in Stockholm, wurde von Ries aber erst 1824 im Rahmen einer weiteren Dreiergruppe veröffentlicht. Die Sätze lauten: Allegro, Adagio con moto, Menuetto: Allegretto vivace und Allegretto quasi Allegro. Der kurze Kopfsatz (in Sonatenform) wird von einer ´Devise` (Schewe S. 88) eingeleitet, die unmittelbare Assoziationen an das Eröffnungsmotiv aus Beethovens 5. Sinfonie weckt. Auch das folgende melodisch eher einfache und harmonisch schlichte Adagio steht in der Sonatenform, allerdings ohne Durchführung. Das ebenfalls eher schlichte Menuett folgt der üblichen Form mit Trio. Auch der 4. Satz folgt der Sonatenform und ist relativ einfach strukturiert. Damit liegt insgesamt die Schlussfolgerung nahe, dass Ries mit diesem und weiteren Quartetten einen Beitrag zur ´anspruchsvollen Hausmusik` leisten wollte (Schewe S. 91)

Streichquartett c-moll op. 126 Nr. 2

Geschrieben 1815 in London, besteht dieses Quartett ausnahmsweise aus lediglich drei Sätzen: Allegro con spirito, Adagio cantabile und Finale: Allegro. Die vermeintliche Dreisätzigkeit jedoch erweist sich bei näherem Hinsehen als Synthese zwischen dem langsamen Satz und dem Menuett. Der Satz beginnt mit einem Adagio cantabile, das aber nach 32 Takten in ein Allegretto mündet, dem wiederum ein trioartiger Teil angefügt ist. Noch einmal leitet für 8 Takte das Adagio den Teil 2 des Allegretto ein, ehe das Adagio den Satz kadenzartig beschließt. Im Vergleich zu dieser ungewöhnlichen Form sind Kopfsatz und Finale eher konventionell als Sonatensätze gebaut, in denen der Einfluss des mittleren Beethoven (im Kopfsatz eindeutig mit einer Anspielung auf die 5. Sinfonie) hörbar ist. Beide Sätze enden im pianissimo, Satz 1 ohne, das Finale mit Coda. Auch für dieses Quartett gilt das zuvor Gesagte über die ´anspruchsvolle Hausmusik`.

Streichquartett A-Dur op. 126 Nr. 3

Mit diesem Quartett aus dem Jahr 1817 kehrt Ries wieder zur regulären viersätzigen Form zurück mit den Sätzen Allegro con moto, Andantino, Menuetto: Allegro und Finale: Allegro. Im Gegensatz zu den beiden anderen Werken des Opus 126 stellt Ries dem Kopfsatz kein Motto voran, sondern arbeitet in der Sonatenform fast ausschließlich mit einem kantablen Thema, an das sich ganz kurz ein Seitenthema mit eher Schlussgruppen-Charakter anschließt. Das Andantino ist dreiteilig angelegt mit volksliedartiger Melodik, die durch einige auffällige harmonische Reibungen ´getrübt` wird. Das Menuett mit Trio ist sehr konzis und melodisch schlicht gebaut, das Finale in klarer Rondoform hingegen lebt besonders von der vielfältigen harmonischen Entwicklung des Eröffnungs-Motivs, wobei zwischen Couplet und Ritornell kaum noch Abgrenzungen erkennbar sind. Fast scheint es, als wollte Ries mit diesem Quartett bewusst einen Kontrast zu den beiden Vorgängern schaffen.

Streichquartett g-moll op. 150 Nr. 3

Das letzte in London geschriebene Streichquartett aus dem Jahr 1823 (veröffentlicht jedoch erst 1828 zusammen mit den beiden anderen Werken des Opus 150) gehört noch zur mittleren Periode des Komponisten und fällt besonders mit der ersten langsamen Einleitung (abgesehen von einem viertaktigen Andante in WoO 1 Nr. 1) eines Streichquartetts des Kopfsatzes auf. Die Sätze lauten Larghetto quasi Andante – Allegro moderato (Sonatensatz), Larghetto con moto (dreiteilig), Menuetto: Allegretto moderato und Allegretto ma non troppo (Sonatenrondo). Zwei Dinge fallen auf: Ries wendet sich insgesamt vom eher einfachen Satz des op. 126 ab zugunsten größerer musikalischer Tiefe, die zugleich erhöhte Anforderungen an die erste Geige stellt, z.B. in der langsamen Einleitung und dem folgenden langsamen Satz, die beide aus dem Baustein einer kleinen Sekunde entstehen und Steigerungen bis hin zu Kadenzen der ersten Geige aufweisen.

Streichquartett E-Dur WoO 34

Mit WoO 34 (1825 geschrieben in Bad Godesberg) beginnt die Periode der ´späten` Quartette mit insgesamt 8 Stücken, von denen lediglich 4 veröffentlicht wurden. Das E-Dur Quartett besteht aus folgenden Sätzen: Allegro, Andantino quasi Allegretto, Menuetto moderato e grazioso und Finale: Allegro vivace. Die Sätze 1,2 und 4 stehen alle in der Sonatenform. Daneben fällt die Abkehr von der quasi solistischen Verwendung der ersten Geige zugunsten größerer Gleichberechtigung der einzelnen Instrumente auf.

Streichquartett Es-Dur op. 166 Nr. 1

In unmittelbarer Nachbarschaft zu WoO 34 entstand 1825 ebenfalls in Bad Godesberg des Es-Dur-Quartett, wurde allerdings erst 6 Jahre später gedruckt. Die Sätze sind überschrieben: Allegro vivace, Adagio con moto, Menuetto: Allegretto und Finale: Allegro. Diese Komposition gehört zu den schwächeren Stücken der Spätwerke und es nur ist schwer verständlich, warum Ries dieses Quartett neben dem g-moll-Quartett (s.u.) herausgab, es sei denn, er wollte den großen Kontrast in der satztechnischen Anlage und den spieltechnischen Anforderungen verdeutlichen.

Streichquartett a-moll op. 150 Nr. 1

Im Jahr 1825 schrieb Ries noch zwei weitere Quartette, die 1828 zusammen mit dem g-moll-Quartett veröffentlicht wurden. Im 1. Satz des op. 150 Nr. 1 (Allegro con spirito un Andantino) fallen die häufigen Tempo- und Taktwechsel (4/4 und 6/8) auf, die der Sonatenform besondere Spannung verleihen. Auch Satz 2 (Adagio con moto, cantabile) steht in Sonatenform, ist dabei ausgesprochen lyrisch, zugleich fast monothematisch angelegt. Der Hauptteil des folgenden Scherzos (Allegro non troppo) beginnt mit einem rhythmischen Verwirrspiel, das erst in Takt 20 aufgelöst wird, während das Trio mit geradezu vorbildlicher rhythmischer Makellosigkeit glänzt. Das Finale (Allegro) wird deutlich von der ersten Geige bestimmt. Es steht wiederum in Sonatenform, in der dem Seitenthema mit un poco piu lento ein verlangsamtes Tempo vorgeschrieben wird. Damit entsteht ein Bezug zum Kopfsatz, den Ries mit einem vorgeschriebenen zweimaligen Tempowechsel kurz vor Ende des Stücks noch einmal bestätigt.

Streichquartett e-moll op. 150 Nr. 2

In Satz 1 (Allegro) beginnt mit Anklängen an Mozarts Streichquartett KV 421 (421b) sowohl satztechnisch als auch harmonisch, mündet aber bald in eine konservative Sonatenform, in der die erste Geige die tragende Rolle spielt, die aber noch mehr durch motivisch-thematisch Verbindungen auffällt. Satz 2 (Andante con variazioni cantabile) behandelt ein ruhiges Thema von 20 Takten in drei mal beschleunigenden, mal verdichtenden Variationen. Das Scherzo: Allegro vivace überrascht mit einem kurzen Fugato und einem liedhaften Trio. Das Finale: Allegro agitato steht wiederum in einer an den klassischen Vorbildern orientierten Sonatenform mit einem schönen, synkopierten Seitenthema.

Streichquartett A-Dur WoO 36

Dieses Werk aus dem Jahr 1826 trägt als einziges den Untertitel ´Quatuor brillant` und hat mit den Sätzen Larghetto von moto – Allegro con spirito, Larghetto con moto und Alla Polacca einen dreisätzigen Ansatz nach Art eines Violinkonzerts. Und es ist in der Tat die erste Geige, die durch alle drei Sätze hindurch die Führungsrolle übernimmt und sich virtuos beweisen darf, während die anderen drei Instrumente reine Begleitfunktion übertragen bekommen.

Streichquartett C-Dur WoO 37

Dieses Stück entstand 1827 in Frankfurt und besteht aus 4 Sätzen: Allegro con brio, Andantino con moto, Menuetto moderato und Finale: Allegro. Im Kopfsatz ist die Ähnlichkeit zu Beethovens op. 59 Nr. 1 kaum zu überhören, die Sonatenform steht fast in monothematischer Anlage, weil das Seitenthema kaum eigenständig ist, sondern eher aus einer Weiterentwicklung des Hauptthemas besteht. Der dreiteilige langsame Satz zeigt eine ähnliche motivische Konzentration, hier aber durchaus zwischen dem leicht archaischen Haupt- und dem lyrisch-kantablen Mittelteil kontrastierend. Das Menuett ist traditionell dreiteilig gebaut, die Hauptteile eher konventionell, das Trio hingegen macht mit seiner polonaisenartigen Rhythmik guten Effekt. Das Finale folgt in groben Umrissen dem Rondo-Schema, das aber von der plakativen Gegenüberstellung von Tonarten sowie poly- und homophonen Abschnitten (ergänzt durch Tempomodifizierungen) überlagert wird.

Streichquartett g-moll op. 160 Nr. 2

1831 in Frankfurt geschrieben, besteht op. 160/2 aus folgenden Sätzen: Andante – Allegro, Allegretto ma non tanto, Larghetto cantabile und Tema con variazioni – Allegretto. Es beginnt mit einer langsamen Einleitung, die bereits die Motive vorstellt, aus denen sich der gesamte erste Satz (Sonatenform) entwickelt. Ries vertauscht Satz 2 und 3, aber zugleich ersetzt er den Tanzsatz mit einem vierteiligen (ABAB), stark rhythmisch geprägten Allegretto. Der folgende langsame Satz ist ein (noch) verkappter Variationssatz, aber im Finale lässt Ries schon bei der Bezeichnung keinen Zweifel: völlig untypisch legt er den Schlusssatz als Thema mit vier Variationen an. Auch wenn zum Ende des Satzes der ersten Geige eine Art Kadenz zukommt, fällt insgesamt – nicht nur im Finale – die weitgehende Gleichberechtigung aller vier Instrumente auf.

Streichquartett f-moll WoO 48